表参道・原宿の東京原宿クリニック 院長の篠原です。

ピロリ菌というと、どのようなイメージがありますでしょうか。

まずは胃痛、胃もたれ、食欲低下などが思い浮かぶかもしれません。

ところが、慢性疲労や不安感など、全身症状をきたすこともあるので、体調不良に悩んでいる方にとって、ピロリ菌のチェックはとても重要と考えられます。

また、ピロリ菌はとても検出しにくい菌でもあり、内視鏡を行っても見つからなかったという場合でも、詳しく検査を行うと検出されることがあり、注意が必要です。

そこで今回は、ピロリ菌について、症状や検査、治療などをお話したいと思います。

公式LINEでは、体調不良などの症状の改善のヒントとなる情報を配信しています。また、随時お得なクーポンなども配布しております。是非公式LINEにご登録ください。

Contents

- 1 ピロリ菌が及ぼす影響

- 2 ピロリ菌が引き起こす様々な症状

- 3 ピロリ菌を検出するための検査

- 4 ピロリ菌がいることによる、腸内細菌の変化

- 5 ピロリ菌の治療

- 6 ピロリ菌の治療と副腎疲労対策

- 7 ピロリ菌除菌と免疫力

- 8 ピロリ菌とバイオフィルム

- 9 胸焼け症状と胃酸

- 10 ピロリ菌の症状に対する対症療法

- 11 胃潰瘍症状

- 12 胃の痛み

- 13 ピロリ除菌で使うマスティックガム

- 14 ピロリ菌除菌とダイオフ

- 15 口腔内のピロリ菌対策

- 16 ピロリ菌の症状はいつ良くなるんだろうか?

- 17 ピロリ菌を抑制する食事

- 18 ピロリの再発を防ぐ

- 19 ピロリ菌を除菌するのにプロバイオティクスを使う

- 20 ピロリ菌がいる場合の食事の仕方

- 21 ピロリ菌と関連のある症状

- 22 まとめ

- 23 最後に(免責)

- 24 無料レポート新リリースしましたのでお受け取りください!

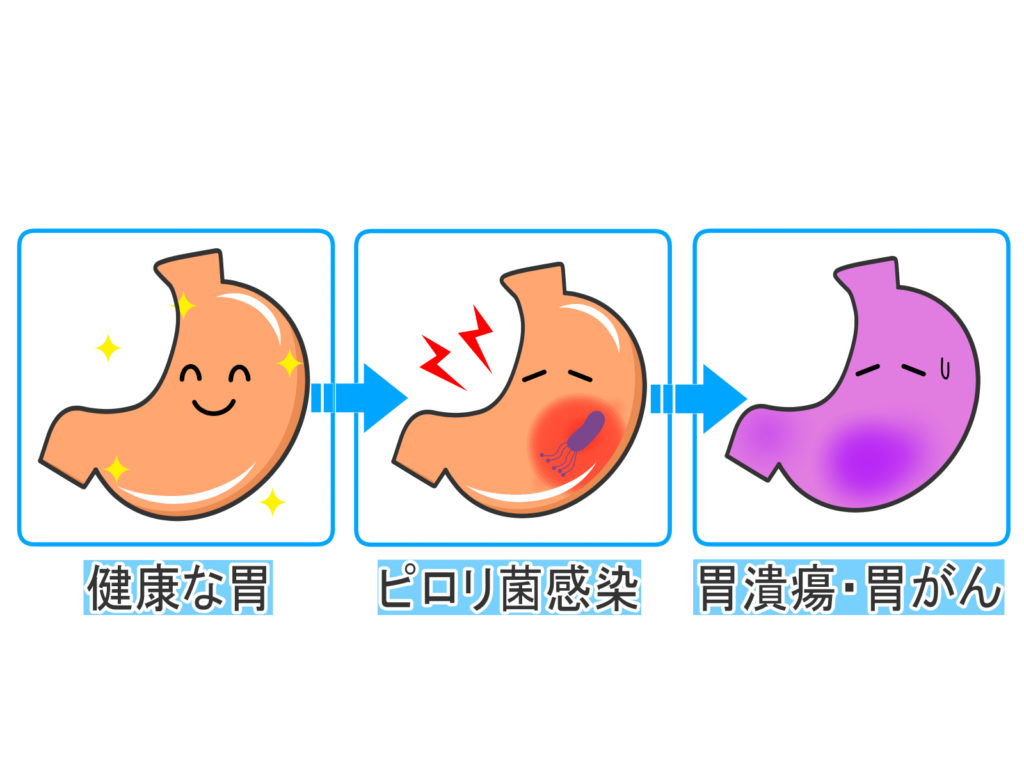

ピロリ菌が及ぼす影響

副腎疲労と腸内環境は密接な関係があります。

その腸内環境で大きなウエートを占めるのがピロリ菌で、GIMAPという検査を行うようになってきてから高頻度で見つかるようになりました。

ピロリは、世界で50%以上感染していると言われています。

そして、低胃酸や胃潰瘍、リンパ腫や胃がんなどと関連しています。

そもそもピロリ菌は、ウォーレンとマーシャルによって胃炎の患者さんから発見し、ノーベル賞受賞されました。

驚いたことに、マーシャルは培養したピロリ菌を飲み込んで、自分が10日後に胃炎になることを確認したそうです😱

では、世界の50%は治療しなくてはならないかというと、そうではありません。

ピロリと人との免疫システムバランスによって、胃酸が影響受けない人もいるからです。

どんな人が治療したらいいかというと、消化器症状や、気分の変動、栄養不足、疲労感、脳霧などは恩恵を受ける可能性があります。

ピロリは、他の腸内細菌にも影響を及ぼすので、腸内環境を改善する際には、まずは取り組んだほうがいいと考えられています。

ピロリ菌が引き起こす様々な症状

ピロリ菌がいることにより、腹部膨満感や、胃酸逆流、下痢、便秘という症状が出ます。

これらは、明らかに胃腸の症状とわかるので、ピロリ菌を見つけようというモチベーションが湧くと思います。

ところが、一見関係ないと思われるものにもピロリと関連する症状があります。

不眠症がピロリ除菌で治ったと聞いたらどう感じられるでしょうか?

また、不安神経症、ADHD、うつ病、体重増加、疲労などもピロリ菌と関連しています。

ピロリ菌と栄養不足

栄養素の関係では、鉄、マグネシウム、ビタミンA、C、E、葉酸、B12などの不足があったら、ピロリ菌が関連しているのかもしれません。

また、ピロリ菌は、胃の機能を低下させるので、特にアミノ酸の吸収ができなくなることにより、タンパク質を作るのが難しくなります。

ヘモグロビンを作れないことによる疲労や、インスリンを作れないことによる血糖値の不安定さ、抗体が作れないことによる免疫不全をおこします。

ミトコンドリアでアセチルCoAを作れなくなり、疲労します。

このように、何らかの不調とピロリ菌は関連している可能性があるのです。

ピロリ菌を検出するための検査

では、ピロリ菌をどのように検出するのでしょうか。

ピロリ菌は、「ラスボス」と称されています。

他の腸内細菌の奥に隠れて、なかなか姿をあらわさないのです。

他の腸内細菌に対処したり、1回の検査で陰性であっても何度も検査を繰り返すことによって、ようやく検出できることもあります。

一般的に行われている保険が適応となる検査としては、呼気検査、血液検査、内視鏡検査、便検査などがありますが、これらではピロリ菌を発見するのが難しく、偽陰性となることが多いです。

注意点としては、内視鏡をやってピロリ菌がいないと言われても、ピロリ菌がいない、ということにはならないのには注意が必要です。

PCRのテクノロジーでピロリのDNAを探すGI-MAPは検出率の高い検査の一つです。

GI-MAPについては、こちらをご参照下さい。↓

ところが、GI-MAPですら陰性になることがあるので、その場合、他の菌との兼ね合いでピロリ菌をしつこく疑っていく必要があるのです。

※現時点で、GIMAP検査はアメリカに検体を出す必要があり、検査結果が判明するまでに約1ヶ月かかり、保険適応ではありません。

ピロリ菌がいることによる、腸内細菌の変化

ピロリ菌がいることで、腸内細菌はどのような変化がおきるのでしょうか?

例えば、以下のようなことが起こります。

・アメーバのような、寄生虫が増える

・腸カンジダが増える

・SIBOになる

・大腸で、アッカーマンシア、緑膿菌、クロストリジア、クレブシエラ、ブドウ球菌等が増える。

・消化酵素が少ない

こんな状況があったらピロリを疑いましょう。

ピロリ菌と全身症状

また、全身症状として、

・不安、うつ、疲労、胃潰瘍、逆流性食道炎、慢性の咳

・採血とかで、鉄欠乏、マグネシウム不足、ビタミンA、C、E、葉酸、B12不足

こういう状態であったら、ピロリの影響を疑いましょう。

もし、このような状況でもGIMAPでピロリが出てこない場合、腸内環境改善につとめることで、バイオフィルムが壊れて、ピロリがようやく表層に出てくるようになります。

ピロリ菌の治療

さて、検査でピロリがいる、そしてピロリ菌による症状があると分かれば、今度は、治療になります。

それには、2つの方法があります。

①ハーブを使う方法と、②抗生剤を使う方法です。

抗生剤を使うメリットは、ハーブよりも治療が短期間で済むことですが、デメリットはやはり抗生剤ですので腸内細菌のバイオームに影響をきたすということになります。

それを保護するために、治療前、治療中、治療後において、プロバイオティクスを使います。

特に、サッカロマイセスが含まれているプロバイオティクスを使うことによって、抗生剤によるダメージを軽減することができます。

当院では、抗生剤による影響をなるべく抑えるため、サッカロマイセスや、他の胃の粘膜保護策を行いながら、治療しています。

事前に、ピロリの薬剤耐性を調べておくことで、有効率を高めることもできます。

抗生剤アレルギーのある方や、その方のご希望を聞きながら、ハーブでも治療を行っています。

ハーブでの治療では、約2ヶ月かかるとされていることと、症状の変化が分かりづらいというところがデメリットになりますが、体に与える侵襲は少ないように感じています。

抗生剤アレルギーのある方や、その方のご希望を聞きながら、ハーブでも治療を行っています。

ハーブ治療については、後述します。

ピロリ菌の治療と副腎疲労対策

ピロリ菌を除菌するとなったら、なるべく効果を高めることを考えたいです。

効果を高めるために、最も重要なことは、ストレスコントロールです。

ストレスが強いと、ピロリ菌に感染しやすくなったり、再発しやすくなってしまうんです。

ピロリを除菌するにあたって、あまりにストレスが強い場合は、減らす必要があります。

また、ストレスといえば、副腎疲労です。

あらかじめ、副腎疲労を評価して、副腎が疲れているようであれば、副腎対策をしておくといいでしょう。

副腎疲労の評価のためには、唾液コルチゾール検査を用いるのが一般的です。

唾液コルチゾール検査については、以下を御覧ください。

もし、副腎疲労があるようであれば、十分な睡眠、血糖値を安定化させること、副腎を強化させるようなハーブを使うといいでしょう。

ビタミンCや、アシュワガンダなどは、副腎対策になります。

ということで、ピロリ除菌するにあたっては、なるべくストレスを軽減させ、副腎疲労を改善しておくことが大切です。

ピロリ菌除菌と免疫力

ピロリ菌退治をするために必要なこと、それは免疫力です。

薬やハーブに加えて、免疫を高めることによって、ピロリに対抗できるようになります。

基本的なところで考えると、ストレス対策や、運動、睡眠などは免疫力をアップするので、ピロリと対峙する時には、そこにも注意を払う必要があります。

もし、自分の免疫力が低下しているなと思った場合は、まず上記を整えましょう。

GIMAP検査を行うことで、自分の腸管免疫の力を把握することができます。

GIMAP検査の、Secretory IgA(SIgA:分泌型IgA)というのがそれにあたります。

最近では多くの方に行っていただいていますが、ご自分の検査でSIgAが500よりも低ければ、腸管免疫が低下しているので、免疫のサポートが必要になります。

つまり、生活スタイルを変更し(ちゃんと睡眠とって)、免疫を上げるものを摂取するといいでしょう。

サッカロマイセスを使うと、腸管免疫が向上し、ピロリやカンジダ除菌も助けてくれるので、当院では積極的に用いています。

公式LINEでは、体調不良などの症状の改善のヒントとなる情報を配信しています。また、随時お得なクーポンなども配布しております。是非公式LINEにご登録ください。

ピロリ菌とバイオフィルム

バイオフィルムはピロリ菌を除菌する時に、抗生剤やハーブからピロリ菌を守ってしまう細菌自身が作り出すバリアーになります。

バイオフィルムがあることによって、検査結果に影響を及ぼします。

ピロリ菌は本当は存在しているのに、検査ではピロリ陰性となっている場合、それはバイオフィルムの中にピロリが隠れてしまっている可能性があるのです。

また、ピロリ菌を治療した後に、もう一度検査をしてみると、却ってピロリの数が増えているなんて場合もあります。

それは、ピロリ菌がバイオフィルムに隠れていたのだけれど、治療によって外に出てきたと考えられるのです。

そのような結果になった場合、治療は進んでいるととらえましょう。

ただ、治療期間はその分長くしたほうがいいです。

マスティックガムのようなハーブの場合、普通は2ヶ月ですが、検査でピロリが残る場合は、さらに2ヶ月必要な場合があります。

胸焼け症状と胃酸

胸焼けなどの逆流性食道炎症状に悩まれている方がいらっしゃるかもしれません。

西洋医学的には、胃酸が過多になるせいで胸焼けが起こっていると考えて、胃酸を抑制するための胃薬(PPI)などが出されることになります。

しかしながら、1582人の逆流性食道炎の患者さんの胃酸分泌量を調べると、正常の人と変わらなかったり、胃酸が低下している人もかなりいることがわかりました(PMID: 19067071)。

胃酸が低下すると、胃の中に食べ物が滞留して、それもまた逆流しやすくなります。

そのような人にPPIを出すと、一時的にはスッキリしますが、胃酸がさらに低下して、消化が悪くなることで悪循環に陥ります。

ということで、自分がちゃんと胃酸を出せているのかのために、重曹テストというものがあるので、やってみましょう。

胃酸と重曹が反応するとガスが出ることを利用します。

重曹テストのやり方

重曹2gと水100mlを用意します。

朝起きてすぐ、ゆっくり飲み、5分以内にゲップが出ればOK、そうでなければ胃酸低下(の可能性)です。

胃酸低下していそうなら、胃薬連用は考えたほうがいいかもしれませんね。

ピロリ菌の症状に対する対症療法

ピロリ菌に対して、除菌などをすることで、胃酸が回復してくるはずですが、戻ってくるまでは状態によっては時間がかかることがあります。

ピロリ菌の一般的な症状は、胸焼け、胃食道逆流、胃痛などです。

ところが、ピロリに対する治療が、すぐに効果が現れないことがああるので、それまでの間に対症療法をすることも有効です。

胃潰瘍症状

潰瘍症状を改善させるものとして、リコリス(甘草)があります。

リコリスは副腎をサポートするときに使いますね。

そして、なんとリコリスは抗ピロリ活性もあるので、一石二鳥です(PMID: 24250708)。

また、粘膜といえばグルタミンです。

当院では、ピロリ菌を除菌する前には、グルタミンと甘草の入ったサプリメントを使用するようにしています。

そして、亜鉛です。

亜鉛は、胃粘膜の防御を拡張させて、胃潰瘍を修復させるという働きがあります。

また、腸粘膜を保護して、ピロリからの炎症反応から腸を守ってくれます。

このような栄養素を使って、ピロリの症状を抑えることも考えていきましょう。

胃の痛み

キリキリとした胃の痛みは、胃炎症状であることが多いです。

胃炎に伴う炎症を抑えるために有効なものの一つには、クルクミンがあります。

クルクミンは、ターメリックに含まれていますし、サプリメントで補充してもいいと思います。

胸焼け

胸焼けは、逆流性食道炎の症状になっている可能性があります。

まずは、逆流性食道炎を引き起こす食事を避けることが有効です。

酸性の食品(お酢、トマト)や柑橘類(ライム、レモン、オレンジなど)は、逆流の引き金になることが多いです。

カフェイン、炭酸飲料、キャノーラ油で揚げた食品、にんにくや玉ねぎも刺激になることがあります。

脂肪の多い肉よりは、赤身肉の方が、刺激は少ないです。

チョコレートは、胃と食道のつなぎ目の食道胃粘膜接合部を緩めることにより、逆流を強めると言われています。

胃炎や逆流性食道炎の症状に悩んでいる方は、上記に注意してみましょう。

ピロリ除菌で使うマスティックガム

ピロリがいることがわかって、自然療法的にピロリに対処するにはどうしたらいいでしょうか。

やはり、マスティックガムを用いるのが一般的です。

ギリシャのエーゲ海に浮かぶキオス島は、比較的大きいですが、手つかずの海岸線が自慢の島です。

マスティックガムはそんなキオス島で採取されます。

マスティックガムの忍容性は割と高いように感じます。

これだけでも効果はいいですが、ビタミンDも考慮してもいいかもしれません。

血中ビタミンD濃度が低い場合には、ビタミンDを追加しておくといいと思います。

マスティックガムの使用期間は2ヶ月ぐらいを目安にして、足らないようであればもう2ヶ月ぐらいを足してもいいかもしれません。

ピロリ菌除菌とダイオフ

ピロリ菌を除菌することによって、体調が良くなる場合はいいですし、とてもわかりやすいです。

除菌しても体感的に何も変わらない場合は、いくつかの可能性が考えられます。

・その不調がピロリ菌だけが原因ではない場合

・ピロリ菌による胃底腺への影響が強く、すぐには効果が出にくい場合

後者の場合、胃酸が戻ってきてくれないと、なかなか体調が良くならないかもしれません。

直後には体調改善しなくても、数カ月後にだんだんと改善されて来る方も経験します。

逆に、体調が良くなる前に、体調が悪くなってしまうこともあります。

こうなると不安ですね。。

ピロリ菌を除菌するにあたり、「ダイオフ」ということが起きることがあります。

病原菌が死ぬ時に、体内のエンドトキシンという毒物を放出することによって、インフルエンザにかかったような症状になってしまうことを言います。

エンドトキシンが放出されすぎて、体内のデトックス能力を越えてしまうのです。

その場合、水を多く飲んだり、エプソムソルトに入ったり、サウナに入ったりすることも有用です。

口腔内のピロリ菌対策

せっかく、ピロリ菌を除菌しても、また再発してしまうと悲しいですね。。

胃腸以外にもピロリが隠れている可能性があり、今まで多くの人によってピロリ菌の隠れ家について探索されてきました。

口の中にもピロリ菌が住んでいて、それがピロリ菌の再感染の原因になったりする可能性が示唆させてきました。

歯周病の人には、口の中に高頻度にピロリ菌が見つかっています(PMID: 12593608)。

歯垢にも見つかっています。

口の中に逃れたピロリ菌は、バイオフィルムを作って、抗菌薬から逃れてしまうんです。

その結果、口腔内をきれいに保つということが、とても大事になってきます。

歯磨きをして口腔内衛生を保つことがとても大事ですが、さらに、アーユルヴェーダの力を借りてみます。

オイルプリングとは、オイルを口ですすいで、引きはがすという意味のある健康法です。

ココナッツオイルに含まれる中鎖脂肪酸の一種であるラウリン酸は、ピロリ増殖を抑えると言われています。

ココナッツオイル小さじ2杯を20分ほど含み、口の中で動かし吐き出すことで、口腔内を清潔してピロリの再発を防ぎましょう。

ピロリ菌の症状はいつ良くなるんだろうか?

ピロリ菌を除菌したとしましょう。

理論上は、胃酸が回復することによって、消化能力が高まります。

胃酸は殺菌作用があるわけですから、殺菌作用が復活することによって、腸内の悪玉菌の増殖が抑えられて、例えば、腹部膨満も改善してくることが多いです。

そんな効果を期待して、ピロリ菌を除菌してみたけれど、思ったような変化がなかった場合、やはり不安な気持ちになってしまいますね。

もしかしたら、一時的にお腹の調子が悪くなることもあるかも知れません。

でも、ピロリ菌を除菌したことにより、胃の壁や体はゆっくりと回復しています。

胃酸が戻るスピードには、個人差が大きい印象があります。

胃酸が戻るスピードが遅い場合、体調改善までに時間がかかる可能性があります。

そして、調子が悪い原因として、ピロリ菌だけではないことも多いです。

例えば、ピロリと一緒にいる病原体として、腸カンジダは多いです。

その場合、カンジダに対処しないと変化が現れないかも知れません。

腸カンジダについてはこちらをご参照ください。

ですので、不安にならずピロリ除菌は、必要な1つのステップだと考えて粛々とやっていきましょう。

ピロリ菌を抑制する食事

今までのお話で、ピロリ菌が多くの不調を起こす可能性があることがわかりました。

これからは、ピロリを抑制してくれたりする食事について、お話したいと思います。

普段の食事に加えてみてもいいかも知れませんね。

1.クランベリージュース

クランベリージュースを1日2回摂取すると、20%ピロリ菌感染率が減少しました(PMID: 32783238)。

クランベリージュースは、ピロリが胃壁にくっつくのを防いでくれます。

無糖のクランベリージュースを、空腹時に摂取することがのぞまれます。

2.ブロッコリースプラウト

ブロッコリースプラウトは、ピロリ菌が自由に胃の粘膜バリアを移動するために必要な酵素を阻害することに関連しています。

48人のピロリ患者が、ブロッコリースプラウト(70g/日)を8週間摂取すると、ピロリ抗原や血清ペプシノーゲンIおよびIIが改善したとの報告があります(PMID: 19349290)。

サプリメントで摂取するとより簡便かもしれまません。

ピロリの再発を防ぐ

ピロリ菌を抗生剤やハーブで除菌したとしても、やはり再発する可能性はゼロではありません。

再発の最大のリスクは、やはりストレスです。

再発を不安に思うがゆえにストレスを抱えてしまうと、それが再発の原因になってしまいます。

GI-MAP検査によって、ピロリ菌を見つけて除菌した場合、やはりGI-MAPを行わないと、再発は見つかりにくいです。

再発を見つけるためには、GI-MAPの中でも、ピロリ菌だけを調べることもできますので、コストダウンをはかれます。

ストレスがかかると、副腎機能も低下してしまいます。

副腎機能の低下は再発と関係があるので、アシュワガンダ、ロディオラの様なハーブも有効です。

前回お話した、ブロッコリースプラウト🥦の摂取も有効です。

治療が終わったら、自分の歯磨きを交換しましょう。

ピロリは、歯垢にこびりついていることが多いからです。

余裕があったら、家族内感染を防ぐために、密接に暮らしているご家族の除菌も考慮してもいいかもしれません。

それくらい、ピロリは再感染しやすいということに、注意が必要です。

ピロリ菌を除菌するのにプロバイオティクスを使う

ピロリ菌を除菌する時には、プロバイオティクスを併用することが望ましいと考えます。

なぜなら、プロバイオティクスを使うことにより分泌される短鎖脂肪酸などは、悪性細菌に対する抗菌活性があります。

胃粘膜の保護も、ピロリを除菌するためには、考えておくべきですが、プロバイオティクスは胃粘膜防御機能があります。

抗生剤の除菌成功率も高めます。

当院でもほとんどの場合、プロバイオティクスを併用していますが、SIBOのようにお腹が張る方に使用する場合は、注意しています。

サッカロマイセス・ブラウディは、強い免疫サポートを持っているので、ピロリ菌除菌の際には、重宝しています。

また、ピロリ菌を抗生剤で除菌する時に心配なのは、真菌を増殖させてしまう可能性があるということです。

そんな時にも、サッカロマイセスは、真菌増殖を防ぐという作用もあるので、併用が望ましいです。

ピロリ菌がいる場合の食事の仕方

ピロリがいるということは、胃酸が低下するために、食べ物の消化能力が低下します。

そして、胃酸は殺菌作用があるので、胃酸低下により殺菌作用が落ちて、悪玉菌が増殖し、SIBOのように腹部膨満になる可能性もあります。

そのため、消化を良くして、小腸で菌が増えないようにするため、食べ物を未消化にさせないようにすることが望まれます。

そのために必要なのは、まずはリラックスです。

胃酸はストレスを感じると、低下してしまいます。

まずは深呼吸し、家族や知人と一緒に楽しく食べましょう。

そして、胃酸が少ない状況でも食べれるように、肉や野菜は、塊ではなく、小さくカットし、よく煮込むなどの工夫が必要です。

食事の量を一気に多く食べると、自分の胃の消化能力を越えてしまいます。

そんな時には、一度に食べる食事の量を減らし、回数を増やすことで胃に優しい食べ方になるとともに、低血糖対策にもなります。

胃酸が回復していくまで、気をつけてみましょう。

ピロリ菌と関連のある症状

ピロリ菌は主に胃に住み着いているので、胃の症状が出やすくなるのは理解しやすいですね。

例えば、胸焼け、胃もたれ、吐き気、胃の痛み、食欲不振は、怪しいですね。

胃以外の症状では、どのようなものがあるでしょうか?

調べてみると、以下のような症状とピロリ菌との関連性が報告されています。

貧血:ピロリ治療により、鉄欠乏性貧血が改善(Helicobacter 2006)。

気管支炎

膵臓がん、クローン病

口臭との関係

皮膚疾患(酒さ、蕁麻疹、ITP、痒疹など)(PMID: 19527988)

心筋梗塞、高血圧

インスリン抵抗性:血糖値の乱高下で問題になりますね。

ビタミンB12、葉酸不足

胆石、片頭痛、パーキンソン病、生殖障害

橋本病

慢性疲労、睡眠障害、背中の痛み、不安症など

実に多くの症状と関わっていませんか。

なかなか改善しない症状がある場合、ピロリ菌の関与を疑ってみてもいいかもしれません。

これまで、ピロリ菌について体調不良と関連のあるところをお伝えしてきました。

まとめ

ピロリ菌は、単に胃の症状だけでなく、全身症状との関連が強いです。

ピロリ菌を発見することは、胃カメラなどの西洋医学の検査でも難しく、たとえピロリ菌がいないと言われた場合であっても、GIMAPなどの遺伝子検査で見つかることがあります。

原因不明の体調不良があるようなら、ピロリ菌も念頭において検査してもいいかもしれません。

当院では、ピロリ菌の診療は、栄養外来で行っております。

(診察、検査、治療ともに保険適応ではありません)

最後に(免責)

本記事の内容は、医学的治療に置き換わるものではありません。個人的にお試しになり健康被害が生じても、当院では一切責任を負えませんのでご了承下さい。

病態の改善に必要な食事・サプリメントはひとりひとり異なります。

基本的に、主治医と相談しながら治療を進めていただければと思います。

無料レポート新リリースしましたのでお受け取りください!