副腎疲労や腸内環境などを改善していくことにより、ホルモンの分泌や代謝も改善してくることが多いのです。

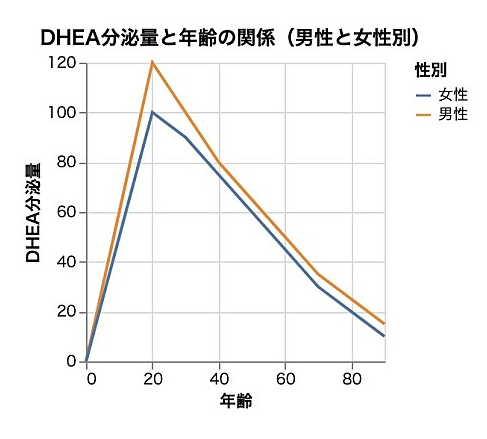

ところが、ホルモンの量は、加齢とともに低下してくることもあり、場合によっては一時的にホルモンの補充を考えたほうがいい場合もあるかと思います。

体調不良や元気さに関係するホルモンとして、DHEA、メラトニン、エストロゲン、プロゲステロン、テストステロン、甲状腺ホルモンなどが挙げられます。

DHEAは、免疫・性欲・精神の安定などに関係しています。

低下することで、体のバランスが崩れる可能性があります。

今回は、元気さに関わるDHEAに関して、お話したいと思います。

公式LINEでは、体調不良などの症状の改善のヒントとなる情報を配信しています。また、随時お得なクーポンなども配布しております。是非公式LINEにご登録ください。

Contents

DHEAについて

DHEAホルモンは、主に副腎皮質から生成されます。

タンパク同化へのシフト

タンパク質に関しては、タンパク同化へシフトさせます。

ここで、タンパク同化とは逆の言葉である、タンパク異化を説明します。

タンパク異化とは、自分のタンパク質(筋肉など💪)を分解して、アミノ酸にして、それをもとにエネルギー源にすることです。

副腎から出るコルチゾールは、主にタンパクを異化して分解します。

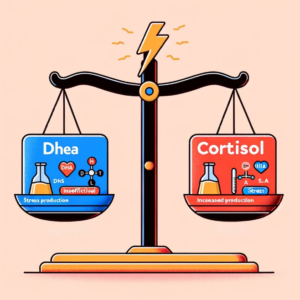

DHEAは、タンパク同化ですから、コルチゾールとは反対の働きをします。

免疫への影響

脂肪に対しては分解(内臓脂肪減少)にむかい(PMID: 27410429)、免疫力を活性化があります。

通常、加齢とともに、免疫力が低下(=免疫老化)がすすみますが、DHEAの補充により、また免疫力の強化に繋がり、風邪などをひきにくい体へとの関連があります。

脳への影響

脳に対してはどうでしょうか。

一般的に、過多なストレスによって副腎が刺激されて、コルチゾールが大量に出ると、海馬を萎縮させて、記憶力が低下してしまうことになります。

DHEAは、そんな過剰なコルチゾールとのバランスをとって、悪影響を防いでくれます。

脳に対する作用としては、記憶力の向上、活力の向上、うつなどの気分障害に対する効果などがあります(PMID: 16231168)。

その他の影響

DHEAから他のホルモンが作られるので、内分泌前駆体とも言われていて、他にも骨粗鬆症や動脈硬化を防ぐ作用もあります。

ただし、他のホルモンの前駆体だからといって、DHEAのみを補充してもそれは不十分であり、他のホルモンとの相互バランスも重要になってくると言われています。

DHEAは血液検査で測定できますし、当院では唾液コルチゾールを行いながら測定しています。

そこで低いDHEAと判定された場合、補充する意味合いは十分にあるかと考えます。

副作用は、ニキビや多毛といったことがおこりえます。

また、がんの既往の方には注意が必要です。

使用感としては特に、気分障害や活力といったところに関連している感触があり、悩んでいる方は測定してみてもいいかもしれませんね。

DHEAとコルチゾールの関連性

DHEAが低下している場合、DHEAを補充することは、免疫力の低下を回復させることができるかもしれません。

ストレスとの関係はどうでしょうか?

副腎から出る、コルチゾールというホルモンは、ストレスに対抗するホルモンとして知られています。

コルチゾールとDHEAは反比例することがわかっていて、コルチゾールが増えると、DHEAは減少します。

仕事の締め切りなどがいつも迫っていると、私達の体はコルチゾールを出して、エネルギーレベルを上昇させ、血糖や心拍数を上げてストレスに対抗しようとします。

ところが、そのストレスがずーっと続くと、逆に免疫機能が低下、脳機能も低下してしまいます。

その場合、DHEAを摂取することで、過剰なコルチゾールの悪影響を抑え、バランスをとることができるようになります。

そうすることで、緊張に対処できたり、脳機能を高めたりすることが可能になってきます。

では、副腎疲労が進んでコルチゾールが低下している場合はどうでしょうか?

この場合は、DHEAを大量に入れることで、コルチゾールをさらに下げてしまう可能性は否めません。

ところが、DHEAを測定して、DHEAが低い場合においては、補充するメリットもあると考えられます。

その当たりのさじ加減は微妙なところもあり、DHEAは闇雲に入れず、検査をした結果によって判断されるべきと考えられます。

まとめ

DHEAは、免疫・性欲・精神の安定などに関係しています。

DHEAは、加齢とともに低下してくることもあり、上記の作用が低下する可能性があります。

症状で悩んでいて、検査でDHEAが低い場合は、補充を考えてもいいかもしれません。

最後に(免責)

本記事の内容は、医学的治療に置き換わるものではありません。個人的にお試しになり健康被害が生じても、当院では一切責任を負えませんのでご了承下さい。

病態の改善に必要な食事・サプリメントはひとりひとり異なります。

基本的に、主治医と相談しながら治療を進めていただければと思います。

無料レポート新リリースしましたのでお受け取りください!