副腎疲労とは、疲労感、体の痛み、イライラ、眠れない、中途覚醒、胃腸の調子が悪いなど、西洋医学でいうと、不定愁訴ともとらえられてしまう症状の集まりを表す言葉です。

西洋医学においては、副腎疲労を別の病気として考えるかどうかはいまだ議論されているところがありますが、この症状に関連する治療を受けると、症状が著しく緩和されるという報告が多くあります。

そのため、西洋医学で検査しても問題ないと言われて、症状が改善しない場合、副腎疲労の考え方を取り入れてみてもいいかもしれません。

こちらの記事は、副腎疲労をざっと理解するために、東京原宿クリニックで行っている副腎疲労の検査や治療を元に解説しております。

より詳しくは、こちらの記事(副腎疲労の検査と治し方)と一緒にご覧になっていただけるとより理解が増すと思います。

公式LINEでは、体調不良などの症状の改善のヒントとなる情報を配信しています。また、随時お得なクーポンなども配布しております。是非公式LINEにご登録ください。

Contents

副腎とは

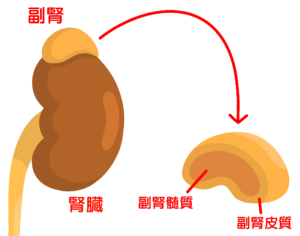

副腎は、腎臓の上にある三角形の形をした小さな腺(臓器)のことで、あまり知名度は高くありません。

小さいにもかかわらず、副腎は強力な内分泌への効果があり、ほぼすべての臓器や組織に影響を与えています。

主にアドレナリンやコルチゾールなどのホルモンを作ることで、ストレスを制御する役割があります。

副腎の構造

副腎は、2つの異なる部分から構成されています。

①副腎皮質

副腎の外側にある層で、コルチゾール(代謝を調節し、身体がストレスに反応するのを助ける)やアルドステロン(血圧を調節するのを助ける)、DHEA(性ホルモンの生合成に関係する)など、生命維持に不可欠なホルモンを作っています。

| 主生成物 | |

| 副腎皮質(球状層) | アルドステロン |

| 副腎皮質(束状層) | コルチゾール |

| 副腎皮質(網状層) | DHEA |

②副腎髄質

副腎の内側にある部分で、アドレナリンやノルアドレナリン(ストレスに体が反応するのを助ける)などのホルモンを作っています。

| 副腎髄質 | アドレナリン(エピネフリン) ノルアドレナリン(ノルエピネフリン) |

副腎の機能

副腎は、上記のような、様々なホルモンを分泌することで以下のような重要な機能を果たしています。

①コルチゾール

ストレスホルモンとして知られ、代謝を調節し、身体がストレスに反応するのを助け、血糖値の調節、タンパク異化、概日リズムの調整を行います。

| 炎症抑制 |

| 血糖上昇 |

| タンパク異化 |

| 抗ストレス効果 |

| 概日リズム調整 |

②アルドステロン

血液中のナトリウムとカリウムのバランスを管理し、血圧のコントロールを助けます。

③DHEA

性ホルモンの前駆体として筋肉の成長、骨密度、皮膚、生殖器系に影響を与えるたり、老化や免疫などにも関連します。

④アドレナリン(エピネフリン)

身体の闘争・逃走反応において重要な役割を果たしています。

急に起きたストレスに反応して出されて、脅威に反応する(心拍数や脳血流の増加、酸素摂取量の増加など)準備を整えます。

⑤ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)

ホルモンとしても神経伝達物質としても機能していて、体内のストレス反応(覚醒と警戒を高め、血管を収縮させて血圧を上昇させます)に関係しています。

アドレナリンとノルアドレナリンはともに、ストレスの多い状況下での素早い反応に備え、肉体的・精神的能力を一時的に高めるという機能があります。

副腎疲労の症状

副腎疲労の症状は、上記のようなホルモンのバランスが崩れることによっておこります。

症状としては、漠然としたものであることが多いのですが、生活の質に大きな影響を及ぼすことが大きいです。

コルチゾール低下による症状

副腎から出る、コルチゾールが低下することによる症状としては、

- 慢性疲労

寝ても解消されない深いエネルギー不足感は、副腎疲労の中心的な症状であることが多いです。 - 起床困難

長い睡眠をとった後でも、ベッドから起き上がるのが非常に困難になってしまいます。 - エネルギーの日内変動

多くは、午前中から昼にかけて倦怠感が強く、夕方あたりから体が動き始め、寝る前になると寝付けなくなるなどのエネルギーレベルの変動を経験しますが、個人差があり、夕方なると元気がなくなる、といった個人差はあります。 - 塩辛いものや甘いものへの欲求

体がエネルギーを素早く取ろうとするため、甘いものへの欲求が強くなることがあります。

また、アルドステロンの影響で、電解質のバランスを戻すため、塩辛いものへの欲求が出ることがあります。

- 免疫反応の低下

感染症にかかりやすくなり、回復に時間がかかるようになります。 - ストレスの増加

感情的、身体的や精神的なストレスに対して耐えられなくなってしまい、以前は対処可能であった状況に圧倒されてしまいます。

アドレナリン過剰分泌、自律神経過緊張による症状

動悸、冷や汗、頭痛、神経過敏、肩こり、冷え性、筋肉痛、食いしばり、歯ぎしり、しびれなどは、アドレナリンが過剰に分泌された結果、自律神経過緊張になった時に生じる症状です。

コルチゾール低下と自律神経過緊張は、同時に起こることが多いです。

副腎疲労の原因

コルチゾールにしても、アドレナリンにしても本来は、ストレスに対応するシステムとして人間には必要なものです。

ストレスがすぐ消失する場合には、すぐに元通りになるところ、現代のストレスは慢性化(長期化)する傾向にあり、そのために防御反応としての副腎システム(詳しくは視床下部ー下垂体ー副腎:HPA軸)がフル稼働が持続してしまい、副腎疲労症状が出てくると考えられます。

HPA軸機能障害につきましては、こちらの記事を御覧ください(副腎疲労の検査と治し方:副腎は脳と密接に関わっている)。

副腎疲労は、以下のような様々な原因による長期間のストレスが継続することによって引き起こると考えられています。

- 慢性ストレス

ハードな仕事、人間関係の悪化(職場やプライベート)、その他の個人的な問題 - 身体的ストレス

慢性疾患、腸内環境の悪化、感染、手術などの侵襲、睡眠不足、食生活の乱れなどによるもの - 環境ストレス

汚染物質や騒音、毒素への暴露 - 心理的ストレス

継続的なプレッシャーや過去のトラウマなど

ストレスに対抗するためのホルモンの産生を担う副腎は、常に過剰な刺激を受けると、効果的に機能しなくなってしまいます。

その結果、ホルモン分泌のバランスが崩れ、特にコルチゾールの過剰分泌や分泌の低下によって、ストレスへの抵抗、免疫機能の低下、代謝調節などのバランスを崩してしまうことになるのです。

よって、副腎疲労を改善させるために必要なことは、まず副腎にストレスを与えている原因を見つけて、それを取り除くことが必要になってきます。

副腎疲労の診断

副腎疲労を確認するための広く認められた西洋医学での医学的検査はありません。

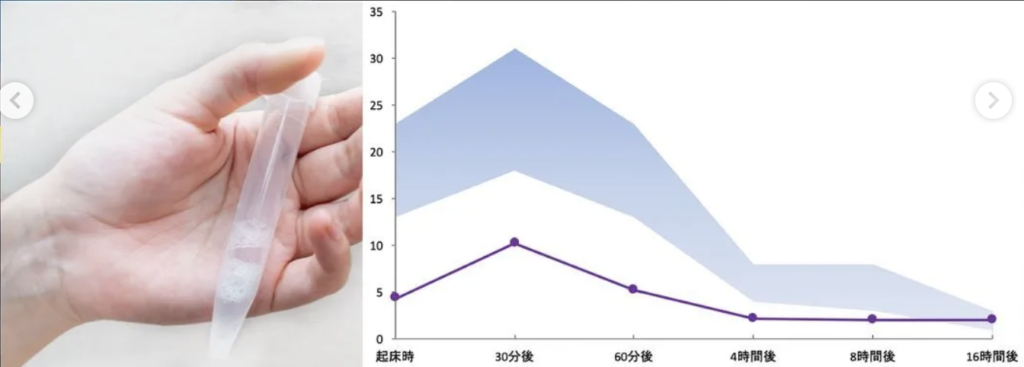

そのため、保険適応外になりますが、多く用いられているのは、唾液コルチゾール検査です。

唾液のコルチゾールの日内変動を測定することにより、どの程度の副腎疲労なのか、回復までにどのくらいの時間がかかるのか、副腎疲労を改善させるための栄養素の使い方などを考えることができます。

副腎疲労のための他の検査(採血やバイオロジカル検査)、唾液コルチゾール検査の詳細については、以下の記事をご覧ください。

ただ、検査だけではなく、病歴や症状の問診も必要ですし、その他、重大な病気(がんや他の慢性疾患)が隠れていないかどうかは、チェックする必要があります。

副腎疲労のステージ

唾液コルチゾール検査を行うことで、どの程度の副腎疲労なのかどうかをみることができます。

| 状態 | 症状 | |

| ステージ1 | ストレスに対抗して、副腎からコルチゾールを増加させて抵抗している状態 | 頑張って抵抗しているので、無症状のことが多い |

| ステージ2 | ストレスに対抗しきれず、コルチゾールが低下し始めた状態 | 倦怠感や気分不快などが、週の半分ぐらに出てくる |

| ステージ3 | さらに副腎が疲憊し、コルチゾールレベルが相当低下した状態 | 週のほとんどは体調悪く、日中の疲弊が強い |

ステージ別に副腎疲労の治療は異なってきますので、現在の立ち位置を知るために、唾液コルチゾール検査は重要と考えています。

副腎疲労の治療アプローチ

一般的には副腎疲労の治療には多方面からのアプローチが必要となります。

つまり、副腎にストレスを与えている原因を見つけて、副腎の機能を回復させることで症状を緩和することを目指します。

そのために、治療法は多くの場合、生活習慣(ライフスタイル)に基づいたアプローチが中心となります。

生活習慣の改善

生活習慣を改善することで、副腎疲労の症状を改善させることができます。

逆に言うと、生活習慣が改善しなければ、サプリメントを摂取しても改善がのぞめないことも多いです。

生活習慣の改善点は以下のようなものがありますが、個人差の大きいところでもあります。

- 十分な睡眠

一晩に7~9時間の質の良い睡眠をとることを優先します。

睡眠は、体の修復でありますので、副腎疲労が強ければ強いほど睡眠が必要になります。

また、修復には成長ホルモンが必要であり、成長ホルモンは早く寝ないと分泌されないので、22~23時ぐらいにはベッドに入る、ということが必要になってきます。 - 体に負担をかける食事を控える

コルチゾール値を急上昇させる砂糖やカフェインを控え、また腸内環境悪化をもたらす小麦製品や乳製品を控えるといったことが基本になります。

ただ、食事摂取量が少ないことでカロリー不足になると、低血糖になりやすくなるので、自分に必要なカロリーは摂取し、バランスよく(PFCバランス:タンパク質:脂質:糖質=15%:25%:60%)食べることが必要になります。 - 定期的な運動

適度な運動は、ストレス反応を軽減させます。

また、代謝を改善し、ミトコンドリアを増加、インスリン抵抗性を改善、自律神経バランスを整えるなどの効果があるため、とても重要になります。

ところが、過度な運動はかえって負担となってしまいますので、まずは翌日に疲れが残るような運動は避けましょう。

副腎疲労が強い場合、ヨガやウォーキングなどが適していると思われます。 - ストレス軽減

副腎は、脳と一緒に疲労しているため(HPA軸)、脳を休めることが大事です。

そのため、瞑想、マインドフルネスや呼吸法などは、ストレスレベルを下げ、ストレスに対処する体の能力を高めるのにとても有効です。

上記の4つに関しては、すべて取り組む必要性があります。

栄養補助食品(サプリメント)

生活習慣を改善するとともに、栄養素を摂取することも副腎疲労改善に有用です。

多く用いられる栄養素としては、ビタミンBとC(エネルギー産生や副腎の調節)、マグネシウム(リラクゼーション効果やエネルギー産生)、アダプトゲン(アシュワガンダ、ロディオラ、カンゾウ根などのハーブは、コルチゾールレベルを安定させます)などがあります。

栄養素について、詳しくは以下も御覧ください。

心理カウンセリング

考え方のくせなどが、自分を常にストレスフルに追い込む原因となることがあります。

そのため、心理カウンセリングはストレスの管理、感情的な問題への対処、対処法などに効果的な治療法となりえます。

まとめ

副腎は体をストレスから守るためにとても重要な役割を担っていますが、長期にストレスが続いた場合、そのホルモンバランスが崩れて、その結果として倦怠感などの症状が出てきます。

治療は、副腎にストレスをかけている因子を見つけ、それに対して対処していくことが大事で、特に生活習慣の改善が大事になることが多いです。

東京原宿クリニックでは、生活習慣の改善を基本において、副腎にストレスをかけているものを検査で見つけて対処していくように心がけています。検査や治療は栄養外来で行っています。気になる症状などがあれば、お問い合わせ(お問い合わせフォーム)ください。

最後に(免責)

本記事の内容は、医学的治療に置き換わるものではありません。個人的にお試しになり健康被害が生じても、当院では一切責任を負えませんのでご了承下さい。

病態の改善に必要な食事・サプリメントはひとりひとり異なります。

基本的に、主治医と相談しながら治療を進めていただければと思います。

無料レポート新リリースしましたのでお受け取りください!